ほのぼの出前講座 【更新3月1日】

西願寺ほのぼの出前講座

西願寺ほのぼの出前講座

2月15日13時30分より、第2回西願寺ほのぼの出前講座に講師・柿沼三恵子先生をお迎えし、

テーマ「介護予防のために自分でできること」を開催いたしました。

日頃よりお寺ヨガでお世話になっております柿沼三恵子先生は、老人ホームでの指導、

埼玉県民活動センターでの指導、綿本ヨーガスタジオ本部での指導など、経験豊富な指導者が指導

をされ、その立場から要介護状態になることをできるだけ防ぐ(遅らせる)こと。

さらにすでに介護状態だとしてもその悪化をできるだけ防ぐことについてやさしいくお話しくださいました。

この講座では、健康的な生活習慣(運動、食事、人間関係、社会との接点)を意識し、

日常生活を見直すことが大切であることを学びました。

最後に、西願寺30周年記念に柿沼三恵子先生が、仏教讃歌に合わせ、考案してくださいました

「西願寺体操」をおこないました。

講座終了後、茶話会がおこなわれ、参加者からの質問や相談に柿沼三恵子先生も丁寧にお答えいただきながら、

和やかなひと時となりました。

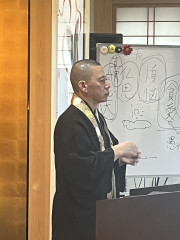

7月20日【第3土曜日】ほのぼの法話会を開催。

7月20日【第3土曜日】ほのぼの法話会を開催。

今回は、中央仏教学院通信教育生として、仏教・浄土真宗を学び、卒業後は僧侶資格の取得を目指して

おられます志水秀之さんのお話、住職の法話の2席のお話でした。

1席目、志水秀之さんから「阿弥陀さまに導かれて」と題して、ご本人の浄土真宗の教えを聞く機縁、

通信教育のカリキュラムや日頃の学習の取り組み、そして僧侶を目指す決意をお話いただきました。

志水さんは「歎異抄の出会いが浄土真宗とのご縁でした。西願寺のほのぼの法話会に参加するようになり、

深く仏教・浄土真宗を学びたいと思い中央仏教学院の通信教育専修課程(3年間の専門的学習コース)を

受講することになりました。

そして今、3年次を迎えるにあたり僧侶の資格取得に向けて精進しています。

これも、阿弥陀さまのお導きと感謝し、住職・坊守のご指導のもと、皆様と仏法聴聞し、お念仏の道を

歩んで参りたいと思います」と熱くお話をしてくださいました。

2席目、住職より「お盆の由来と浄土真宗のお盆」についてご法話があり、「お盆は、亡き人を偲び、

ご恩に感謝する法要です。浄土真宗の人は、お盆をご縁にお念仏申す身になることが、ご先祖さまや

先立って往かれたかたが何よりも喜ばれるのです」と法話がありました。

日々の出来事について気軽にお話しをさせていただき、ほっこりとしたひとときでした。

6月15日、ほのぼの法話会を開催。

6月15日、ほのぼの法話会を開催。

葬儀や中陰の法事などでしばしば拝読される「白骨の章」について、住職より

お取次ぎがありました。

「生」と「死」の両方に輝きを与えて往こうとされたのが仏法です。

しかしながら、私たちは「生」の輝きに酔い、「死」の闇に怯えむなしく感じる

人間の妄想に苦悩するのです。

![]() 「死」は滅亡ではなく、浄土に往生を遂げて、限りなく人々を支え導く、仏として

「死」は滅亡ではなく、浄土に往生を遂げて、限りなく人々を支え導く、仏として

の活動を展開していく起点と変化していくのです。あらゆる人々と共に生きる、

無量寿の領域が開かれる始まりなのです。

4月20日13時30分、西願寺住職のお取次ぎによります「ほのぼの法話会」を開催い

たしました。

住職より、蓮如上人が平易な言葉で浄土真宗のみ教えが説き示された『御文章』の中の「信心獲得章」

について「浄土真宗の信心とは、阿弥陀如来の〝必ず救う、われにまかせよ″の仰せを「そのままを心

得る」ということは、「任せる」ことです」と法話があった。

法話後には、茶話会をおこないました。話題は、買い物の際は現金派?カード派?スーパーのセルフ

レジの難しさやキャッシュレス決済の厄介なこと、特殊詐欺や営業電話の対処法など、生活に密着し

た話題で盛り上がりました。

また、金重さんのフルーツサンドは、ボリュウーム満天、 しかし、完食してしまうほどの美味しさです。

このご門徒さまの笑顔が笑顔が証明です。

2月17日、吉羽診療所院長・黒巣恵美先生をお迎えし「元気に歳を取りましょう」をテーマに、

2月17日、吉羽診療所院長・黒巣恵美先生をお迎えし「元気に歳を取りましょう」をテーマに、

ほのぼの出前講座を開催いたしました。

門信徒や地域の皆さんが参加して下さり、骨や筋肉のこと、血管のこと、認知症など、老いを元気に過ごすコツ

を、クイズ形式で試したり、簡単な運動テストで実感したり、とても有意義な講座でした。

暗記テストの回答確認⤴

「4つ単語を覚えてください。3つしか思い出せないーΣ(゚Д゚)」

参加者の皆さんは、健康意識が高く、健康的な体づくりを心がけておられるので、質疑応答では活発な質問に

先生からのアドバイスがおこなわれました。

全員で礼讃文を、1月16日が親鸞聖人のご命日でもあることから「正信偈・行譜」をお勤め、

「私たちのちかい」をご唱和しました。

ご法話は、増井信行師(深谷市・願誓寺住職)よりお取次ぎいただきました。

法話終了後、門徒推進員の鈴木さんが、1月22日に京都・伝道院において、

布教使を養成する 「布教使課程」の受講生に向けた講義に参画するための「予

行練習」がおこなわれました👏👏👏陰ながら、住職と坊守は応援しています📣📣

その後、4年ぶりに寺友クラブ主催による「新年会」がおこなわれました。

坊守さん手作りの「もつ煮」や「カリフラワーの酢漬け」、押し寿司などの料理とお酒をいた

だきながら懇親を深めました。

レクレーションの「カラオケ大会」では、参加者が自慢の歌を披露してくださいました。その

中から住職から福島さんにベストパフォーマンスが贈られました。ハズレなしの参加者全員に

賞品が当たる「ビンゴ大会」は一緒に盛り上がることができ、皆様の笑い声を聞き、

笑顔が沢山見ることのできる楽しい時を過ごしました。

楽しくなければお寺じゃない!!をモットーに、寺友クラブの活動は行われています。

これからも、お一人でも多くの方に、一回でも多く、参加してもらいたいと思います。

また、「茶話会」「○○会」には・・・と思う方は、法話会終了後、

退出していただいてOKです。

ご自分のご都合に合わせて参加していただけるほのぼの法話会でOKです。

ご法話をご聴聞することが、ご縁になっていただけたら幸いです。

令和6年新春ほのぼの法話会のご案内

令和6年新春ほのぼの法話会のご案内

■令和6年1月20日(土)13:30~

■西願寺本堂

■講師:増井信行師(深谷市・願誓寺住職)

■新年会参加費 2,000円

お寺は、歓びも、悲しみも、共に分かち合う場所。

いつからでも、どなたでも、ぜひお越し下さい!

お待ちしております!法話会終了後、4年ぶりに「寺友新年会」を

おこないます。楽しく盛り上がりましょう!!!

●お料理や力水(お酒)をご用意し、カラオケ・ビンゴゲームなど

お楽しみ企画も考えておりますので、お誘い合わせ、またお一人様でも、

どうぞお気軽にご参加下さい。

●参加希望の方は、1月12日(金)までに

☏0480-24-1555お申し込み下さい。

12月16日、令和5年最後の法話会がおこなわれ、西願寺住職がお取次ぎくださいました。

蓮如上人の『御文章』末代無智章(五帖目第一通)の味わいについて、「阿弥陀さまのご本願(第十八願)

をいただけたら、その人には浄土に向かった人生であるという自覚が恵まれます。その生き方は常に阿弥陀

さまを仰ぎ、〝いのち″のかぎり仏の名を称え、仏さまを意識した生活となります」とお話しくださいました。

その後の茶話会では、一年を振り返りながら世間話や法話の内容について語らいのひとときを楽しみました。

西願寺では、毎月第3土曜日(8月は盂蘭盆会、11月は報恩講のためお休み)13:30より、法話会を

開催しております。どなた様も一回でも多くご聴聞にお越し下さいますようお待ち申し上げます。

6月17日(土)ほのぼの法話会

6月17日(土)ほのぼの法話会

~終活学習会~

■13時30分より

■西願寺本堂

■講師:西願寺住職

■テーマ:わたしの想い ー浄土真宗エンディングノートー

ご法事・お仏壇・仏法(阿弥陀如来の救い)を家族や次世代に受け継いで欲しい、

そんな想いを持つあなたのためのエンディングノート(書き込み式ノート)をテキストにします。

核家族化が進み、家族がお互いの想いを知らぬまま命を終える…そんな残念なことはありません。

このノートが家族に想いを確実に伝え残す一つの方法に、なることを期待しています。

牧野 仁・編 A4変形判並製・39頁 660円

6月17日に開催された、ほのぼの法話会は「私の想い~浄土真宗版エンディングノート~」をテーマにし、

終活学習会をおこないました。

☚皆さま真剣に住職のお話に耳をかたむけてくださっていました。

☚皆さま真剣に住職のお話に耳をかたむけてくださっていました。

今回の学習ポイントは「終活」をする理由には、「家族や周りの人を悩ませたり、迷惑をかけたくないから」や

「自分の生涯の終わり方や死後に関することは自分で決めたいから」などが多いとも言われています。

しかし、今まで迷惑をかけないで、人の世話にならないで生きてこられた方はいるでしょうか?

また自分のことを自分で決めて、その通り歩んできた人生だったでしょうか?

少なくとも生まれるときは私自身が決めて生まれてきた訳ではありません。

「迷惑かけないための〇〇」といった「終活」に関する本も書店に多く並ぶ一方で、

「人間は迷惑をかけるものである。支え合って生きるものである」

「自分で自分の人生を決めることができるというのは思い違いである」というような

意見もよく聞くようになりました。

一般的な「終活」は、自分がいのちを終えていくことに向けた準備としてイメージされています。

もちろんそのようなことに留まらず、やがて終えていくいのちに向き合い、目の前の問題を解決し、

安心して生活をしていくということも、「終活」という意味に含まれているのではないかと思います。

では、仏教が考える「終活」とはどういうものかということになります。

それは、やがて終えていくいのちではありますが、そのいのちを、仏の教えをよりどころにして

「今、生きて往(ゆ)く」ということです。

たくさんの問題を抱えていて、生きづらい世の中であって、不安もあり、悲しい思いもする。

そんないのちを私たちは、今、生きているのです。

その私たちにとって本当に必要なことは何か?

そのことを問いかけているのが、「仏教の終活」だと考えます。

今後も継続して「終活学習会」をおこないたいと思います。

皆さまと「終活」について語り合い、学びを深めてまいりましょう

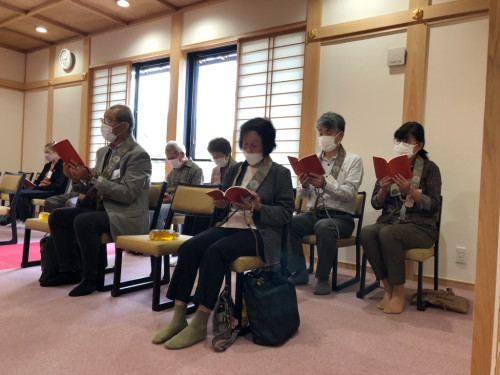

4月15日(第3土曜日)

4月15日(第3土曜日)

「ほのぼの法話会」開催させていただきました。

「正信念仏偈」のお勤めをします。

皆さまマスクを着用したままですが、西願寺の本堂から響き!流れ出す!ぐらい

大きなお声でお勤めされます。とても感激します。ありがとうございます。

茶話会も皆さま(住職も)「ニコニコ顔」です。

奈良県吉野・近藤「山桜ようかん」を美味しくいただきました。

ようこそ、西願寺へ

3月18日(第3土曜日)

3月18日(第3土曜日)

3月18日、西願寺本堂にて春の彼岸会法要を厳修いたしました。

住職の導師のもと、若院の出勤と多くの参拝者と共に、「仏説阿弥陀経」をお勤めいたしました。

ご法話は、大江和正師(築地本願寺王子布教所)を講師にお迎えし「往生浄土の道」についてお話を

ご聴聞いたしました。

法話後、本堂にテーブルを並べ、お参りくださった皆さんと「茶話会」をおこないました。

東京・亀戸天神側の「船橋屋のくずもち」を食べながらお茶を飲み、世間話だけではなく、

悩み相談など、くつろいで話し合いの時間を楽しみました。

お帰りの際には、お彼岸恒例の参拝者全員に「春のお花」のプレゼントが渡されました。

ようこそ、ようこそ西願寺へお参りありがとうございました。

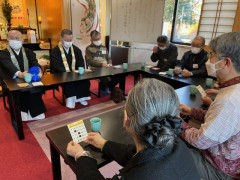

2月18日(第3土曜日)

2月18日(第3土曜日)

西願寺では、毎月第3土曜日(8・11月は中止)13:30から

「ほのぼの法話会」が勤まります。

今月は、門徒推進員のご夫妻さまが、今年の「報恩講」に向けて、

供華(くげ)を作成してくださっています。

住職と打合せをしながらの作成、途中経過を発表してくださいました。

「う~いいね~💖」「素敵💖」「綺麗💖」とお声をいただきながら、

ほのぼの法話会が始まりました。

3年ぶりに復活している茶話会では、色々なお話に盛り上がり

終了時間を忘れてしまうほどでした。楽しいほのぼのとした憩いの場になっていること

とても、嬉しく思っています。しかし、日が暮れると寒くなるのに、帰宅が遅くなってしまいました。

ごめんなさい🙇

1月21日(第3土曜日)

1月21日(第3土曜日)

令和5年最初の法話会(新春ほのぼの法話会&新年会)が開催されました。

お勤めは、礼賛文を唱え、正信偈(行譜)を勤行、「私たちのちかい」を唱和いたしました。

ご法話は、増井信行師(深谷市・願誓寺住職)より往相・還相の回向について、

「人間世界の生命を終えるということは、お浄土に生まれ仏さまになられたのです。

そして、私たちを阿弥陀さまのお慈悲に導いてくださるのです」とお話がありました。

法話会終了後は、お楽しみ会!(^^)!

さいがんじ寺友クラブ主催による「新年会(茶話会)とビンゴゲーム大会」がおこないました。

本堂でテーブルを囲んで、坊守さん手作りの「おしるこ」をいただきながら和やかなひとときでした。

今年も、コロナ禍だったので感染防止を徹底と、皆さまのご協力をいただき、

ほのぼの法話会をおこなってまいります。

お気軽に、一回でも多く、ご参加ください。お待ちしています。

12月17日(第3土曜日)

12月17日(第3土曜日)

令和4年最後の「ほのぼの法話会」13:30から開催されました。

12月17日、令和4年最後の法話会がありました。

お勤めは、礼賛文を唱え、正信偈を勤行、「私たちのちかい」を唱和いたしました。

ご法話は、西願寺住職のより「お釈迦さまの出世本懐は阿弥陀さまの本願をお説きことでした。

阿弥陀さまの願いである〝われにまかせよ 必ず救う″をお聞かせいただき、

念仏を称えるのがたいせつなのです」とお話がありました。

法話会終了後、久しぶりの茶話会をおこないました。

マスクを外し、お茶菓子をいただきながらの和やかに歓談するのは、

やっぱり楽しいひとときでありました。

今年も、コロナ禍だったので感染防止を徹底、お参りくださる皆さまのご協力によりまして、

法話会を無事に勤めることができました。ありがとうございました。

10月15日(第3土曜日)

10月15日(第3土曜日)

「ほのぼの法話会」13:30から開催されました。

お参りありがとうございました。

ご門徒の皆さまの「正信偈六首引き」をお勤めする声は

西願寺本堂いっぱいに響き、流れていました。

そして、西願寺住職から、ご法話をいただきました。

ご法話の講題は「法名」

お他宗では「戒名」と言い、浄土真宗本願寺派では「法名」というのはなぜなのか?

釋〇〇の釋の意味

生きているときに法名をいただくには? 等々

余談では、

安倍晋三(元総理大臣)の戒名をホワイトボードに書き

・いっぱい漢字がある(漢字数が多い)事にビックリ

・戒名料は

・十の戒律

のお話に、へ~と、うなずきながら耳をかたむけることもありました。

法名について、質問を受ける時間も設けたりして、充実した時間を過ごさせていただきました。

法話会終了後に、初めて法話会にお参りされた方が、疲れたお顔に見え

坊守 「お疲れになりましたか?」

Iさま「はい、疲れました」

坊守 「気を付けてお帰り下さい」

初めての会に参加するということは、緊張だったり、様子と雰囲気と椅子にじっと座っていることなど

初めてのことばかりに、お疲れになったことでしょう。ようこそ西願寺へ、ありがとうございました。