西願寺でのお斎

浄土真宗では、法要後にふるまわれる食事を「お斎(おとき)」と呼びます。

西願寺でも報恩講法要・盂蘭盆会法要のときは、「お斎」をご用意しております。

また、お通夜の後、ご法事の後・・・さまざまな法要後のお斎をご用意することができます。

浄土真宗では食事をする前と後に食前の言葉、食後の言葉をみなで唱えて食事を頂きます。

食前の言葉 多くのいのちと、みなさまのおかげにより、このごちそうをめぐまれました。

深くご恩を喜び、ありがたくいただきます。

食後の言葉 尊いおめぐみをおいしくいただき、ますます御恩報謝につとめます。

おかげで、ごちそうさまでした。

〇人数(24人ぐらいまで)やお料理の内容などは、ご相談ください。

〇ご法要後にお店に移動せずのお食事ができるのが、魅力です。

西本願寺で行う年に一度の大掃除「お煤払(すすはらい)」に参加します。

「お煤払」とは、一年を締めくくる大掃除で、京都の冬の風物詩にもなっている有名な行事です。

広大な堂内の畳を叩き、大団扇(うちわ)で一斉に埃を堂外にあおぎだします。

京都観光には時間に余裕をもたせ、ご年配の方でも楽に参加できるように企画いたします。

どうぞ、ご参加くださいますようご案内申し上げます。

残り2人募集

質問 念仏奉仕団のみの参加はOKですか?

答え OKです。旅行計画と参加費は、個々にお答えします。

西本願寺念仏奉仕団募集.pdf (0.49MB)![]()

☝☝☝☝☝詳細です。ワンクリックで

4月27日、築地本願寺「親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要」に西願寺より

4月27日、築地本願寺「親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要」に西願寺より

11名で団体参拝をおこないました。

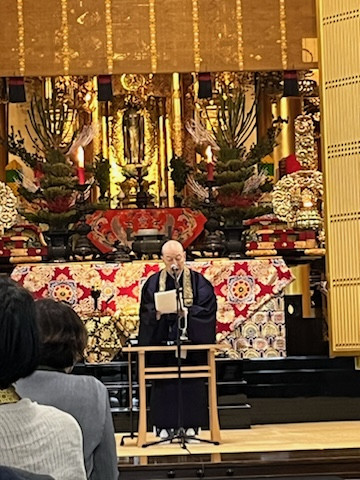

法要前、築地本願寺の中尾史峰宗務長の挨拶、引き続きに山田敎尚師(東海教区鈴鹿組存仁寺)による布教。

午前10時より、縁儀が執り行われ、御導師を中心に諸僧(住職も列衆として出勤)・諸役が喚鐘を合図に、

パイプオルガンの演奏とともに、正面玄関階段から本堂内へ参進いたしました。

諸僧の着座後、雅楽とともに大谷光真前門様御出座により法要が始まり、「新制 御本典作 法第一種」により

法要が厳修されました。

前門様は内陣にお出ましになられました。手に杖を持たれ、小さな歩幅で慎重に進まれています。

正直申しますと以前のお姿とは違って少し痛々しい印象に驚きを隠せませんでした。

しかし、このご様子で京都から東京までお越しくださったことを考えてみました。

お釈迦様は「生老病死」を「苦しみ」としてお説きくださいました。

私たちは苦しみを素直に受け入れることはできません。

それどころか苦しみを否定して、苦しいことに抗い、排除しようとしています。

しかし、その願いは虚しいものとなるのです。

受け入れたくなくても受け入れなければならないのがこの「生老病死」なのです。

前門様は、その中の「老い」の姿を多くの方の前にお示しくださるためにお出ましになられたのだ、

と気付いたときに大変尊い思いに満たされました。

1月30日、東京・浅草公会堂にておこなわれました、親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年記念

前進座特別公演「花こぶし―親鸞聖人と恵信尼さま―」に、10名で観劇しました。

1921年に発見された、末娘・覚信尼と交わした十通の手紙「恵信尼消息」を頼りに、妻・恵信尼の視点で、

夫として家族としての親鸞聖人の姿を描いた物語。

そして、戦争や気候危機・格差社会など、混迷する現代を生きる私たちに、その先を照らす、「希望」という

メッセージが込められた公演でした。

観劇後、舟和・浅草本店でお土産をお買い物と、「大黒家天麩店」で夕食会。楽しいひとときを過ごしました。

帰り道は夜の浅草散策

9月4日(住職の誕生日)、 節談説教研究会東京地区によります「節談説教布教大会」が

9月4日(住職の誕生日)、 節談説教研究会東京地区によります「節談説教布教大会」が

新宿区・浄音寺様にて開催され、西願寺から4名で参加しました。

蓮如上人の御文章「猟すなどり章」(一帖目 第三通)をテーマに東西本願寺の枠を超えた4名の僧侶の方々が

お取り次ぎをしてくださいました。

節談は、日本のあらゆる語り芸の原点が秘められているといわれ、歌うがごとく語るがごとき、味わい豊かな

説教でした。