坊守日記(1月) 【更新1月3日】

坊守日記(2月)

暖かい日が2・3日続くと急に厳しい寒さがお訪れたりと、不安定な天候が

暖かい日が2・3日続くと急に厳しい寒さがお訪れたりと、不安定な天候が

続いています。くれぐれも、ご自愛してください。

坊守は、30年以上前、京都の中央仏教学院を卒業して、京都から埼玉の実家に帰省

しました。その時に京都から大きな荷物、例えば、洗濯機・冷蔵庫・布団・テーブル・

自転車・・を、当時の彼氏(現在の住職)が、ワゴンに積んで届けてくれるということ

になり、父に恐る恐る、電話で

「あのね、お付き合いしている方が、大きな荷物は、ワゴンに積んで、埼玉まで運ん

でくれるって」

と、話しをしました。

初めて彼氏がいることを父に打ち明けました。

きっと「なんで、彼氏に引越しを頼むんだー」と、怒鳴られることだと思っていまし

たが「そーかー、わかった、帰る日が決まったら、連絡しなさい。じゃ、お母さんと変

わるから」と言い、母に変わってしまいました。

父と違い母は、質問攻めでした。

名前は?年は?お寺の息子さん?どこの出身?と、弾丸のように聞かれ、佐賀県伊万

里市だと、答えた途端、結婚なんて考えていなかったのに「佳奈子は遠くにお嫁に行く

んだ、いやだ、なんだ」と涙声にまでなったので、

「今回は、引っ越し屋さんに頼むと代金が高いから、お手伝いしてくれるだけだから」

といっぱい説明をして、母を落ち着かせることが、一苦労だったことを思い出しました。

なぜ、急に、坊守はこのことを思い出したか?

先日、おじさんの家に、新年のご挨拶に行った時のことです。

父「車で一緒に京都へ、佳奈子(坊守)の引越しの手伝いと、迎えに行ってくれるかー」

おじ「いいよー」

後日、

父「いるんだってよー、荷物運んでくれるのが」

と、おじさんに話しをした時のことを、教えてくれました。

おじさんから聞かなかったら、父が坊守を京都に迎えに来る予定にしていたことを、知

ることはありませんでした。2月16日は、父の7回忌です。生きていたら「話してくれ

たら、お父さんに迎えに来て!と頼んだのに~」と、可愛い57歳の娘(笑)役をすること

もできたかもしれません。親不幸してしまったことだと、30年以上も経って、気がつか

せてもらいました。

寺友クラブ主催の「新年会」では、「今日、お寺にお参りして来た」と誰かに伝えてほ

しいとお話ししました。会話をしないと伝わらない時があることを、今回、坊守は学んだ

からです。お父さん、ありがとうございました。

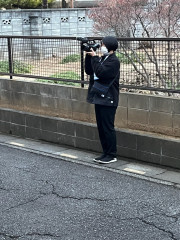

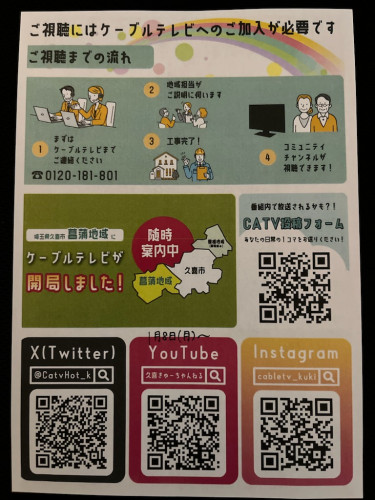

ケーブルテレビ久喜(YouTube)

西願寺の除夜会の様子を、YouTube 久喜きゅーちゃんねる🔍で、1月8日(成人の日)から

見ていただくことができます。今から、ドキドキしている住職と坊守がいます。

https://youtube.com/@CATV_KUKI?si=8snsGypd_VG3oMks

坊守日記(1月)

暖かく過ごしやすい日々が続いていましたが、さすがにここ数日、寒さが厳しくなっています。

坊守が心がけている、目が覚めてお布団から出る時は、1枚羽織ものを着る!くれぐれもご自愛してください。

昨年、12月のおはなし。新しい西願寺を迎えて、3年が経ちます。少しずつ気になる汚れが目立ち始めて

きました。今年は「『大掃除』をしなくてはいけない」と、決心をしました。

それが‥老いた坊守を感じさせる『大掃除に』なってしまうことになり、残念でした😫食器棚の扉を椅子に乗って

と思った瞬間には、イラストと同じことが・・(笑)

また、戸棚の一番上に置いてあった箱を、使わないものだと知り、降ろして確認をしたかったのですが、床下収納の

ふたをはずしていたことを忘れ、穴に落ちてしまいました・・((笑))

重なる大きな音(ドスン・ガチャガチャ)にあきれたのか、住職が一言

「ホコリやチリでは、死なないから、やめて」

そんな言葉を無視し「大丈夫、大丈夫」と自分に言い聞かせながら、掃除に集中している坊守がいました。

実際、心の中では、2~3日して痛みが出るのでは?どこかあざができるのでは?と考えていました。

今度は、また、住職から一言

「年を取ると、痛みは直ぐに出ないから、やめて」心でわかっていましたが、まだ反抗期(笑)

心の中を見透かされているようで頭の中はイライラしていましたので、坊守はひたすら、黙々と掃除をしていました。

何日後に、痛みやあざは現れず「まだまだ、いける」なんて、思ってしまう坊守がいましたが、足元が老いた事に気

がつかせていただいたことです💦こんな坊守ですが、懲りずに、今年も西願寺へどうぞお参りください。

坊守日記(12月)

11月に入ると、23日(勤労感謝の日)の西願寺「報恩講」をお迎えするにあたり、

11月に入ると、23日(勤労感謝の日)の西願寺「報恩講」をお迎えするにあたり、

4年ぶりの「お斎」、そして新本堂で初めての「お斎」、お斎の内容やお弁当箱、お箸・・と、報

恩講ノートを見直しながら、準備のことばかり考えている坊守がいました。

つい!病いのことを忘れて、集中していると夜には、ちょっと疲れがたまり、早めに寝る日が多く

なったりもしていました。今は、ホッとして、ぐっすり、寝ていますから、ご安心ください。

ご講師の白川先生は「報恩講」という行事は、1年間のお寺への通信簿(成績表)だと思ってい

るので「ドキドキ」することをお話ししてくださいました。そのお話しを聞き、1年間で最も大切

な行事「報恩講」に、大勢のご門徒の皆さまとご一緒にお迎えできたこと、いっぱい嬉しく思いま

した💕ありがとうございました。

先日、突然、お友達のからの📞

友達「今、お寺の前にいます。いますか?」

坊守「います。すぐに行きます」

友達「顔を見たかったから、来ちゃいました(笑)」

友達=ご主人が、急に会社で体調を崩し、帰宅することもなく、お別れをした友達です。

友達「パパの指輪をネックレスにかけ、肌身はなさずしていたのに、指輪だけが見つからなくな

って、お盆に迎えに行き、ご仏壇前で食事をして、みんなが帰る時に不思議なことに指輪

が見つかったの・・やはり、お盆には帰って来てるぞ~思い出してくれ~って、アピール

したのかも・・だから、お墓に送りに行くのは、淋しかった」

友達は、他宗のお寺さまにご縁があります。

坊守「大丈夫、いつも、一緒にいてくれるから」

友達「そうだよね」

坊守「浄土真宗でいうと、また再び会える世界=お浄土に、パパは、生まれさせていただいて・・

私たちも、いつかまた、お浄土で逢えるんだよ・・」

友達「そっか~」

お寺の前での、友達との立ち話の内容です。

淋しさを取り除くことは、坊守にはできません。しかし、お話を聞いたり、お話に共感したり、

浄土真宗のお話をしたり、ドラマの話をしたり、お花の話をしたり・・はできます。

西願寺では、いろいろな「場」を作っています。「場」を通して、ご門徒の皆さまと仏事のことだ

けではなく、ご一緒に話し、ご一緒に悩み、ご一緒に考え、ご一緒に笑い、時にはご一緒に泣いてい

ただけたら幸いです。